Social Media ist aus dem Alltag von Jugendlichen nicht mehr wegzudenken – doch wie beeinflusst die ständige digitale Vernetzung ihre psychische Gesundheit? Joachim Zahn, Medienpädagoge und Geschäftsleiter von zischtig.ch, erklärt, warum Plattformen wie Instagram und TikTok das Selbstbild verzerren, welche Risiken es gibt und wie Eltern sowie Schulen Kinder besser begleiten können.

Herr Zahn, wie würden Sie den Einfluss von Social Media auf das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu anderen Medien (z. B. Fernsehen, Printmedien) beschreiben?

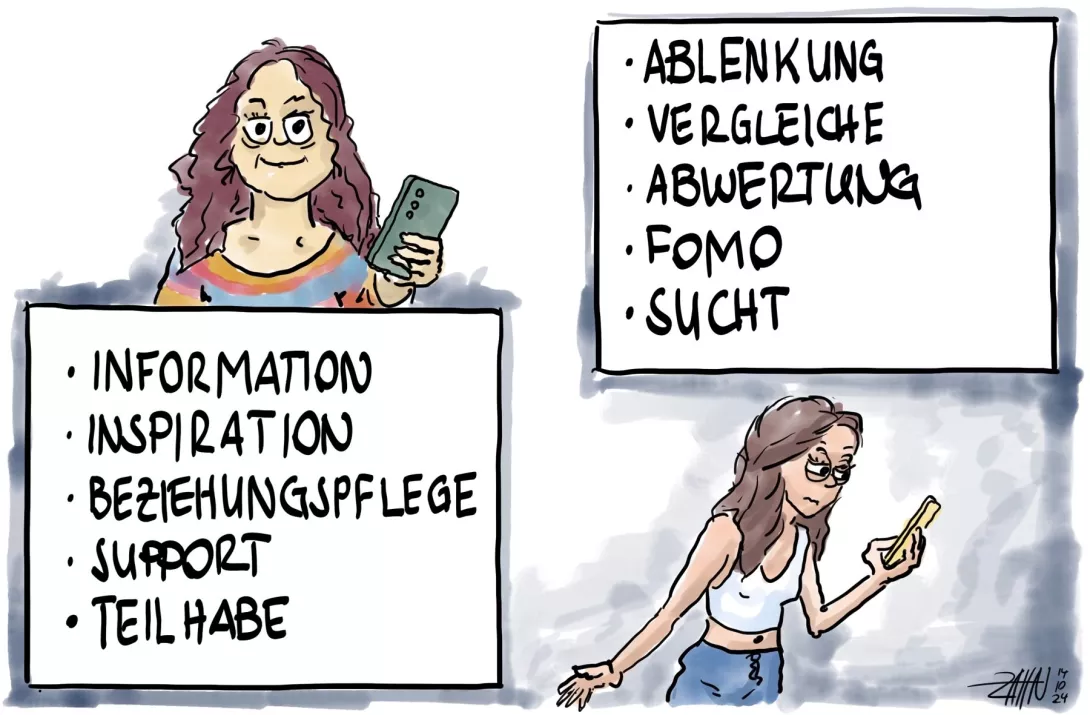

Der Einfluss von Social Media auf das psychische Wohlbefinden ist auf jeden Fall viel intensiver als jener von Fernsehen oder Printmedien. Dies hängt im Wesentlichen mit der dauernden und schnellen Verfügbarkeit zusammen. Zudem interagieren wir über Social Media mit anderen Menschen. So sind denn auch mehr Bereiche des persönlichen Seins betroffen. Wir haben Angst, etwas zu verpassen, wir schlafen weniger und schlechter, wir vergleichen uns ständig und haben das Gefühl, ebenfalls um Aufmerksamkeit ringen zu müssen.

Inwieweit beeinflusst Social Media das Selbstbild und die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen, insbesondere in Bezug auf Schönheitsideale und soziale Vergleiche?

Entwicklungspsychologisch gehört der Vergleich in diese Altersphase. Jugendliche stellen sich die Frage, wer sie sind und wie sie bei anderen ankommen. Allein dieser Umstand führt dazu, dass Social Media einen grossen Einfluss hat. Studien zeigen nun, dass dieser Einfluss oft zu einer Abwertung der eigenen Erscheinung führt. Man vergleicht sich täglich während längerer Zeit mit den schönsten und erfolgreichsten Menschen im Netz. Also auch mit Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer finanziellen Ausstattung ganz andere Möglichkeiten haben. Hinzu kommt, dass Algorithmen und Aufmerksamkeitsökonomie zu einer engen Norm führen. Auf Social Media zählt weniger die Vielfalt als vielmehr der aktuelle Trend, dass es nur die eine definierte Schönheit, die maximale fuckability gibt. Dies lässt viele Jugendliche mit einem permanenten Gefühl des Defizits zurück, und das ist ungesund.

Welche Risiken sehen Sie in der Nutzung solcher Plattformen für die emotionale Entwicklung von Jugendlichen und wie können diese Risiken gemindert werden?

Aussehen und Vergleiche sind ein Teil der Risiken. Oft geht vergessen, dass die Entwicklung auch über andere Faktoren negativ beeinflusst werden kann. Eine Studie des Royal Society for Public Health bezeichnet Bullying, FoMo, Einsamkeit, Depressivität und Ängstlichkeit als weitere Risiken der Social-Media-Nutzung. Dieser Fächer an Wirkungen hat logischerweise eine Gefährdung oder Beeinträchtigung einer guten emotionalen Entwicklung zur Folge. Andere Studien zeigen, wie eine Mehrheit der Jugendlichen Social Media dazu nutzt, schlechte Gefühle wegzumachen. Dies behindert die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Resilienz.

Haben Sie beobachtet, dass Social Media die Art und Weise verändert, wie Jugendliche Beziehungen aufbauen und pflegen? Wenn ja, in welcher Form?

Ja und nein. Wichtig bleibt der Kontakt offline, der dann online weitergeführt wird. Die grösste Veränderung besteht hier darin, dass die Kommunikation jederzeit und auch über Nacht weitergeführt werden kann. Man trifft sich vielleicht auch etwas weniger. Schliesslich kann man ja auf Snapchat mal eben zwei Stunden gratis telefonieren. In diesem Sinne sind die Beziehungen in der eigenen Peer-Gruppe wichtiger geworden. Man ist über die eigene Bubble versorgt. Alles läuft über Snapchat oder WhatsApp. Hier braucht man nicht mit Fremden zu kommunizieren oder gar zu «sprechen». Die Auseinandersetzung mit anderen Altersgruppen oder Menschen wird weniger.

Gibt es Anzeichen dafür, dass soziale Medien das Entstehen von psychischen Erkrankungen wie Angstzuständen, Depressionen oder Essstörungen bei Jugendlichen verstärkt? Wenn ja, wie?

Ja. Es ist das Zusammenspiel von Defizit-Erfahrung, Schlafmangel, Sozialvergleich, Bullying, Stress und Druck. Insbesondere wenn diese Erfahrungen kombiniert oder anhaltend auftreten, so kann die Erkrankung eine normale Reaktion sein. Es kann sich hier auch ein Kreislauf einstellen: Ich fühle mich schlecht, ich versuche dieses Gefühl mithilfe der Social Media wegzumachen, irgendwie fühle ich mich noch schlechter. Und so weiter. Studien zeigen: 40 Prozent der Jugendlichen haben schon versucht, den Konsum der Social Media zu reduzieren. Sie haben dies aber nicht geschafft. Dieser Misserfolg trägt zur Entstehung von psychischen Krankheiten bei. Es ist schwierig, aus diesem Kreislauf ohne Hilfe wieder auszukommen.

Persönlich sehe ich in der Beschäftigung mit Social Media vor dem Schlafengehen ein grosses Problem. Die Eindrücke sind dem Schlaf nicht förderlich. Der letzte Eindruck vor dem Einschlafen ist zudem oft beunruhigend.

Inwiefern spielt die Art der Plattform (z.B. Instagram, TikTok, YouTube) eine Rolle bei den Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen?

Die erwähnte Studie aus Grossbritannien zeigt, dass Youtube vor allem den Schlaf stört. Instagram das eigene Selbstbild. Doch wichtiger ist wohl, in welcher Bubble ich mich bewege. Alle Netzwerke haben das Problem, dass sie uns eben das bieten, was unsere Aufmerksamkeit besonders gut bedient. Und diese Netzwerke wollen alle Geld verdienen, egal wie es uns dabei ergeht. Daneben spielt wohl eine wichtige Rolle, wie es den Jugendlichen gerade geht, welches Geschlecht sie haben und wie tragend das Umfeld ist.

Welche positiven Aspekte sehen Sie in der Nutzung von Social Media durch Kinder und Jugendliche? Gibt es Chancen, die wir fördern sollten?

Bei einer wirklich guten Begleitung können viele Jugendlichen lernen, wie man mit anderen Meinungen oder Falschinformationen umgeht. Einige lernen irgendwann auch, wie man Pausen macht, wie man sich abgrenzt oder auch im guten Sinne mitmacht. So gesehen geht es eher um die Notwendigkeit, Social Media in den Griff zu kriegen. Auch deshalb, weil doch auch wichtige Informationen eben online sind: sexuelle Aufklärung, Informationen der Jugendarbeit oder andere Unterstützungsangebote.

Wie können Eltern und Pädagogen am besten mit den potenziellen negativen Auswirkungen dieser Kanäle auf Kinder und Jugendliche umgehen?

Erstens: Je später Kinder mit Social Media konfrontiert werden, desto besser. Zweitens: Kinder müssen in Schule und Familie über die Macht von Social Media informiert werden. Die Plattformbetreiber unternehmen alles, um uns möglichst oft vor den Bildschirm zu holen und lange vor diesem zu halten. Es braucht also den Austausch darüber, welche Strategien uns helfen, dem Werben von TikTok und Co. zu widerstehen. Drittens: Es ist wichtig, Social Media als psychoaktives Produkt einzuordnen. Das Gespräch über Auswirkungen auf Alltag und Psyche sollte also regelmässig stattfinden. Auswirkungen sind Fakt. Allenfalls braucht es gemeinsame Gegenmassnahmen. Viertens: Kinder brauchen Modelle. Erwachsene, welche Social Media begrenzt, kritisch und mit Gewinn nutzen, sind gefragt.

Haben Sie beobachtet, dass Social Media auch das Verhalten von Jugendlichen im Hinblick auf Mobbing oder Cybermobbing verändert? Wenn ja, in welcher Weise?

Auf Social Media sehen Jugendliche, was möglich ist. Häufig wird krasses Verhalten kopiert. Oft auch in der Hoffnung, cool dazustehen. Social Media belohnt skandalöses Verhalten, da solches mehr Klicks bringt. Ausserdem sind viele Beiträge völlig frei von Respekt, Anstand und Ethik. So ist in der Praxis der letzten 20 Jahre ein Anstieg der Hassrede zu beobachten. Hinzu kommt: Social Media vermittelt immer noch den Eindruck, man könne irgendwie aus der Ferne ohne Risiko auf andere losgehen. Das senkt die Schwelle.

Können die beschriebenen Effekte auch auf Erwachsene zutreffen?

Auch Erwachsene riskieren «Nebenwirkungen». Aktuell lassen sich Erwachsene viel zu oft unterbrechen. Da sind Mails von LinkedIn, zu viele WhatsApp Nachrichten, Teams verlangt Aufmerksamkeit, die Nachrichten auf X nerven, und auf Instagram sind alle immer an den schönsten Orten in den Ferien. Online sind alle erfolgreicher, wahnsinnig gut drauf und haben sich eben erst selbstständig gemacht. Das kann auch das Selbstwertgefühl von Erwachsenen beeinträchtigen. Die Zeit online beeinträchtigt zudem den Schlaf. Verbunden mit der dauernden Ablenkung können Stresserkrankungen zunehmen – wir tun gut daran, Social Media sehr vorsichtig zu nutzen.

Was machen Sie persönlich für die Balance? Wie gehen Sie mit Social Media um?

Das Handy ist aus dem Schlafzimmer verbannt. Ich mache immer wieder eine Social-Media-Pause. Zudem habe ich alle Benachrichtigungen von Instagram, TikTok und Facebook deaktiviert. Ausserdem habe ich viele aufmerksamkeitsheischende Profile wieder aus meiner Liste gelöscht. Dagegen habe ich ein paar kreativ tätige Personen und gute Infokanäle in meine Liste aufgenommen. Schliesslich spreche auch ich mit Kollegen und Kolleginnen, um über den möglichen Einfluss von Plattformen und Beiträgen zu beraten. Das gemeinsame Hinterfragen kann doch auch interessant sein und den Impact auf unser Leben minimieren.

zischtig.ch ist ein gemeinnütziger Verein. Dieser arbeitet jährlich mit rund 30’000 Kindern und Jugendlichen in der deutschsprachigen Schweiz. Gegenstand ist eine sichere und gewinnbringende Mediennutzung. Gefördert werden die medienbezogene Selbst- und Sozialkompetenz. Daneben bietet der Verein unterhaltsame Informationsveranstaltungen für Eltern und Grosseltern.